不要体检?

不要体检?

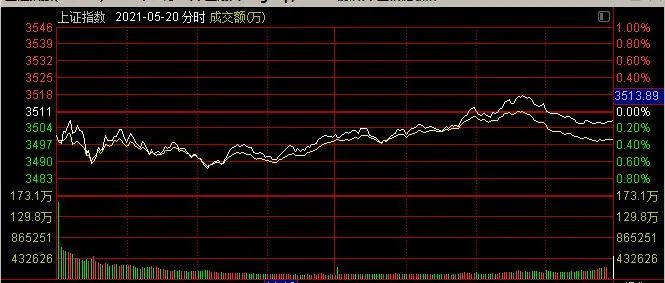

(上一个交易日的大盘分时图)

今天这个话题,其实我也没有肯定的答案,我把了解到的情况写出来,有些观点也未必对,我们大家可以一起来讨论讨论。 我们可以当做一场辩论赛,正方观点:要体检,反方观点:不要体检!希望各自亮出事实和具体理由! 老粉都知道我有一个非常好的老中医朋友徐医生,20年前认识他之后,我们一家老小、身边亲戚朋友几乎都找他看病,对他这种信任度也是无以伦比。 我家两个孩子因为认识了徐医生,从未进过医院,小时候高烧到40度也是徐医生一副中药解决。 说实话,如果没有这种高度信任感,我也不敢不去医院,毕竟小孩高烧烧坏脑子的新闻时常看到。也是因为对徐医生的这种信任度,最近有个事情困扰了我。徐医生的意思,老年人不要经常体检。 他的理由是:体检的标准是年轻人的标准,体检出来一对照这个高了,那个低了,然后过度治疗反而影响了身体健康。 人到一定年纪之后,各个器官生理老化,这是自然规律,非要用年轻人的标准去对照肯定有问题。另外一个方面,体检出来的“不标准”还会增加心理负担,从而影响身体健康。我听了,感觉也是有点道理。就拿我自己来说,20年前体检,没有任何一项指标异常。这几年体检,总是有这样那样的小问题,然后问问徐医生要不要治疗,他总是说没事,正常,然后第二年体检确实又正常了。如果按照普通医生的意思,肯定需要治疗,结果可能也是正常,但是药物本身带来的危害永久留在身体里面了。回想5年前,我爸的一个体检指标着实吓坏了我们全家人,好像是前列腺的某个指标很高,据说患前列腺癌的概率极高。还是去问了徐医生,他轻描淡写,很自信地告诉我,没事,压根儿没啥关系。他继续解释,这种指标就好比是得乳腺癌的人大部分是女人,体检出来你是女人,所以判断你可能得了乳腺癌,所以需要你积极治疗。确实我们身边得乳腺癌的人都是女人,但是不代表女人就一定会得乳腺癌。 徐医生的观点是,一个人如果有大病,哪怕是初期也会有临床症状,丰富的临床经验大概是他敢于做出如此大胆回答的勇气。 我们很多人其实没有病,或者病不严重,但是通过过度治疗,成了重病,甚至结束了生命,还不知道是因为过度治疗。徐医生前段时间发了一篇文章给我,感触很深,跟大家分享部分内容。 核心思想是:老了就是老了,好好活着,不要庸人自扰,杞人忧天。

文章是两个北京医学院同学的对话,都是教授级的医生了,分别姓胡和姓周。胡同学说:在生活中,对疾病的态度,应该是,不与慢性病为敌,要与慢性病为伴,合理管控,正常生活。

周同学说,我完全同意你的观点。 由于先进检查设备的使用,现在,要想证明一个人没有任何病很难。要想证明一个人有病很容易。 身体再棒也经不住B超、CT、磁共振、DSA等各种检查和化验的考验。加上体检做成生意,有人原本没有任何症状,检查中偶尔发现一点异常,过份敏感。有的医生不了解检查中发现的异常,如:脑内脱髓鞘,脑萎缩,某条脑血管狭窄等等。 常常会放大异常,把危险因素当成疾病,把阴天看成已经在下雨了。 还有把老看成病,老就是老了,和年轻就是不一样,根本不能用年轻人的标准去衡量一个老年人是否正常。 我们看到自己脸上有皱纹不会害怕,看到自己颈内动脉有一个斑块,整天惶惶不可终日。这完全没必要,你看看你家水管铁锈,茶壶茶垢,血管这斑块不就是因为使用时间长了产生的变化吗?好像是蛮有道理! 胡同学又讲了触目惊心的过度治疗案例: 一个59岁的女干部,没有任何症状,却强烈要求在体检中增加一个脑血管检查项目。MRA检查发现她左侧大脑中动脉狭窄,她又强烈要求放支架。支架术中,血管破裂,导致脑出血,昏迷,一周后就告别人世。她爱人后悔得悲痛欲绝。实际上,介入支架治疗的适应症是正规的抗血栓治疗无效和症状性颅内供血动脉的严重狭窄。她一条都套不上,而非要装支架,这就是过度治疗。 有些是病人自己的问题,也有医生的问题。 据说中国心脏支架的使用,已经到了无所顾忌的地步,创造了世界奇迹。正常国外病人,放置支架在1-2个之间,国内多在2-4个,为世界平均病人用量的2倍。许多不该使用的病人使用了,比例之高令人咂舌。听完上面两位教授级医生的对话,让我想起塔勒布在《反脆弱》里面讲到的医源性损伤案例。20世纪30年代,纽约市389名接受医生检查的儿童中,325名最终被建议切除扁桃体。实际上,扁桃体炎的发病率范围只有2%~4%,而在接受检查的儿童中,被建议手术的比例超过了83.5%,也就是说,绝大部分儿童无辜遭受了手术的伤害。 随着医学科学的发展,后来科学家发现扁桃体是人体免疫系统重要的组成部分。 扁桃体主要是免疫作用,因为扁桃体中含有较多的淋巴细胞和巨噬细胞,它可以杀菌,可以对空气之中的细菌、病毒有阻拦的作用。从小就切除了扁桃体对这个小孩的伤害是一辈子的,但就因当初科学家的无知造成那么多人无辜受害。

有人统计过,私人医生总体是有害无益。 倒不是医生水平不高,而是过度用药和治疗导致身体没有反脆弱性,还有药物的副作用累积导致其它疾病的发生。歌手迈克尔·杰克逊的私人医生被起诉的理由就相当于过度干预,也就是扼杀了病人的反脆弱性,导致病人无法发挥自身的抗病毒能力。 刚刚过世没多久的马拉多纳据说也是被私人医生过度治疗而死。 还有金正日也是医生的过度治疗和用药导致早逝。所以老天还是公平的,这些有钱人得到了更多的财富,但是用财富雇佣的私人医生却夺走了他们的寿命。 我们继续列举过度治疗的案例: 一位七十多岁的老人,肚子不舒服,去医院化验得了直肠肿瘤,医院建议动手术,切掉。当事人的儿子,没得选择,接受了医生的建议,手术后他父亲连放屁都成了很辛苦的事,增加了痛苦半年内去世。如果不去化验,不动手术,那会怎样呢?不得而知。

总而言之,过度的干预会减弱我们的反脆弱性。要尽量避免医源性损伤,其中一个办法就是信息的限量供应。 当你频繁地去寻找数据,你就会发现你找到的都是噪声。 最终,你得到的95%都是噪声,只有5%信号。 如果你观察的数据以半个小时为单位,就像如今人们整日被新闻或者市场价格的变动所包围,构成的就是99.5%的噪声和0.5%的信号。 你们每天的短线炒股是不是就是这问题?看看报纸产生的医源性损伤,报纸每天都需要一堆新闻来填满各个版面,其实要把事情做对,我们就要学会在缺乏有意义的信息素材时保持沉默。

很少人知道拖延是我们的自然防御的本能,让事情顺利,让事情顺其自然行使其反脆弱性的本能 ,结果也并不总是坏的 。在生存的层面上,我们的身体自然的反抗任何强加的方式,这是我们的灵魂在与现代化的普罗克斯提斯之床斗争。 但是这个拖延还是要有个度,就是还是得告诉自己已经准备好了。 研究非理性的心理学家和经济学家并没有意识到,在没有生命危险的情况下,人们有一种拖延的本能。如果看到狮子走进我的卧室,或者临近的图书馆起火,人们是绝对不会拖延的。如果严重受伤,我也不会拖延就医,此时遵循着非自然的职责和程序。然而如果我只是因为吃坏了肚子而发热,可能就不需要立即就医。此时发热可能只是体内的白细胞在和病原体抗争,于是我就避免了一场可有可无的就医,身体同时增强了反脆弱性。

有些小地方的医院现在采购那些大型设备都是零费用,合作投放设备的厂家对医院有考核要求,然后院长就派单医生,导致只要你去医院就给你所有设备做一遍。 当然,有些检查还是必要的,但是由于做了很多不必要的检查,导致医患关系紧张,然后沟通很难,医嘱无效,病人看病效果越来越差,导致恶性循环。

作为医生确实也很难,网上看到过这样一个案例:一个3岁的小女孩腹泻五天来医院就诊,爷爷奶奶陪着来的。儿科医生怀疑病毒性感染,要查大便、血常规,生化+心肌。爷爷奶奶觉得没必要,感觉医院坑钱,拒绝抽血。医生劝说了很久,开了单子,他们也拒绝缴费。

3个小时之后,小孩心跳骤停。最后,抢救无效。爸妈从外地赶回来,要求医院赔偿100万,否则就打官司。孩子直接被送去了解剖。最后结果是病毒性心肌炎急性发作。 说这件事,真的是想表明,有些你觉得没必要,医生在坑钱的所谓的“过度医疗”,是真的有必要的。 并不是感冒发烧只要血常规,拉肚子只要大便常规。现在医患感觉完全站成了对立面。医生为了你好,你却觉得他在谋财害命。 所以当务之急增进医患关系的信任,像我们家信任徐医生一样的关系,才能重新树立医生的权威,最终就可以解决过度治疗的问题!

说了这么多,其实我还是没有决定是否要给父母、岳父母每年去体检。我妈其实是敏感人群,她身体有任何不适会特别紧张,所以每次体检完就一堆治疗,最近就闹着要做肠镜。其实我父母身体特别好,几乎没什么慢性病,每天吃得好,睡得香,都70岁了这样的身体状况应该算是幸运人群了。我觉得主要还是得益于好的基因,我爷爷20多年前去世时也有83岁了,奶奶10多年前去世90多岁了。我外公外婆90岁了都还健在,身体非常好,外婆还能喝一斤黄酒,父母两边都没有得任何重大疾病的亲戚。基因+好的心情,物质贫乏一点也不会有大问题。 最后,我还是希望有个客观的答案,到底要不要体检?希望你们积极留言讨论,特别希望得到很多医生粉丝的专业解答!这个话题很有意义,我这里有很多退休的老年粉丝肯定都很关心这个话题!

以下内容仅供 短线参考 ,价值投资者请忽略 :

大盘指数 今日收阴概率80%

压力位: 3520点附近

支撑位 :3480点附近

量对比: 大盘今早每分钟成交43亿(上一个交易日53亿),成交量放大 !

创业板指数 今日收阴概率80%

压力位 :3175点附近

支撑位 :3115点附近

量对比: 创业板今早每分钟成交19亿(上一个交易日19亿),成交量持平! 今日操作建议 :低吸价值股,特别是市净率跌破历史平均的价值股! 正常定投!

早上在公司卫生间的门板上看到这样一个管家服务案例(下图),还是让我很感动,感觉这些管家们真的理解了闯货的初衷,所以特别想跟你们分享,大家有兴趣吗? 由于管家晋升的唯一的指标是“优秀创新服务案例”数量,跟业绩,跟利润完全无关。所以每个人都在思考怎么服务好你们,并且不断学习别人好的服务案例,连公司厕所的广告位都用起来了,每个坑位前面有专人2天更新一次的最新服务案例,所以每次上厕所也是一次学习服务过程,这个氛围很好!

字太小了,我全文再贴一下: ***组—胡*案例陈述: 在学习了大力哥在攻坚组分享的一些他的个人心得和感受,影响我最深刻的一点,就是不要轻易回复顾客,比如顾客问某个产品还有没有,能不能返团的时候,不要总是自以为,然后去轻易地回复顾客,久而久之也就变成了一种敷衍。

所以当顾客问我为什么这次返团的电动牙刷,赠品不是刷头而是牙膏,他甚至提出说这次不买了,等到下次送刷头的时候买,觉得这样更划算。于是我马上想到大力之前所说的话,立刻去找了产品经理人,了解为什么这次换了赠品,追问下,了解到它的真实原因,不止是因为儿童刷头暂时没货,更是因为上一次确实是受疫情原因影响,然后工厂亏本出给我们,并赠送刷头,因为上一次有很多粉丝反映没有抢到,然后我们的产品经理人也是从去年就在和他们沟通,于是这一次的价格也按照之前的给到了我们,赠品是送牙膏。而且以后可能都没有这个价格了。在我和粉丝说明了这些后,一直都不活跃,没有什么人讲话的这个群,有两个买过电动牙刷的顾客在群里反馈了好评,还有人给我点赞。后面这个群也开始逐渐活跃起来了

反思: 当时大力哥说的时候,也给我敲了一个警钟。因为我们一个管家,确实面对和服务要达到上千人,回答同一类型问题多了,也就变得失去了一开始的新鲜,更极端是会变得懒惰,容易以惯性思维去看待,因为这样是最简单,不用思考,不用去行动的方式,而这样也违背了我们的服务理念的初衷,要真心实意帮助每一位顾客解决问题。

感想: 不要敷衍顾客,虽然是微信交流,当时逐字逐句中,顾客也能感受到你是否是真心实意,还是一味敷衍。另外,帮助他们去问这些问题,挖掘一些问题背后的真实原因,还会有意想不到的素材和打动人心的痛点。每个事情、或动作,都有原因,了解追询这些原因,你所说出的话才是专业的、有灵魂的、且掷地有声的。

组长点评: 把真实的情况跟顾客说,每个人都能理解,不要因为懒而不去做或者随便说,全透明的服务模式是双方都有利的,没什么是需要刻意隐瞒的,很好!

我坚持写,你坚持 点下面的“ 在看”↓